聯(lián)系我們

廣州市黃埔大道西613號

020-38688888

510630

當前位置:首頁 > 本院動態(tài)

喜訊!暨南大學陳建蘇教授團隊取得抗角膜瘢痕研究新進展

發(fā)布者:系統(tǒng)主管 發(fā)布時間:2020/09/25

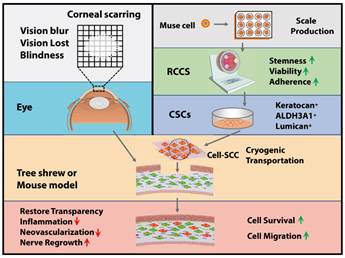

角膜瘢痕是由于角膜炎癥,、軟化癥等疾病或擦,、燙,、腐蝕等外傷造成的不透明的結(jié)締組織瘢痕。根據(jù)瘢痕的厚度和大小可以分為云翳,、斑翳和白斑,。一般情況下角膜瘢痕較穩(wěn)定、不擴大也不會消失,,無浸潤等炎癥反應,。角膜瘢痕目前較為有效和普遍的治療方法為角膜移植,然而由于角膜供體有限等原因仍然極大限制了角膜瘢痕治療的效率,。因此,,干細胞療法被認為是未來臨床預防和治療角膜瘢痕的有效方法。

近日,,陳建蘇教授團隊在醫(yī)學實驗研究1區(qū)雜志《Science Translational Medicine》(2019 IF: 16.3)上發(fā)文,,首次發(fā)現(xiàn)靜態(tài)球形培養(yǎng)及生物反應器3D細胞培養(yǎng)可以促進體干細胞(multilineage-differentiating stress-enduring cells, Muse cells)的擴增和活化,有利于Muse細胞分化為角膜基質(zhì)細胞(Muse-CSCs),。研究人員通過利用膠原支架構(gòu)建了具有雙層正交結(jié)構(gòu)的載有Muse-CSCs的組織工程角膜片,,并進行移植治療小鼠和樹鼩的角膜損傷性瘢痕的形成。

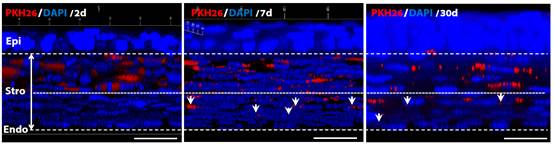

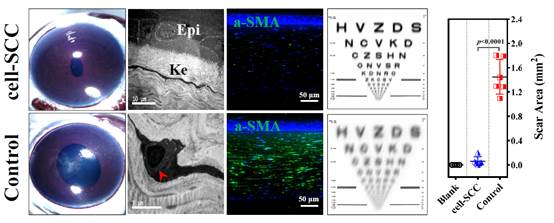

經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),,在角膜片移植后,,其中的Muse-CSCs細胞可以自移植部位遷移并整合至整個角膜組織中,,并且可長時間存活。此外,,研究人員還發(fā)現(xiàn)移植的小鼠和樹鼩角膜的上皮層,、神經(jīng)以及前彈力層均得到了顯著的再生和修復。該研究同時也發(fā)現(xiàn)在移植小鼠和樹鼩角膜中,,損傷部分的纖維化細胞數(shù)量,,炎癥細胞數(shù)量以及新生血管的數(shù)量均明顯減少。

該研究通過透射電鏡成像結(jié)果也發(fā)現(xiàn),,Muse-CSCs的移植可以促進角膜基質(zhì)層中膠原纖維的重排,。研究人員還通過角膜地形圖檢測了移植樹鼩角膜的波前像差,分析了其角膜前表面總像差的斯特列爾比(strehl ratil, SR)和模擬視力,;結(jié)果發(fā)現(xiàn)相教于對照組,,移植組樹鼩角膜的SR值增高,模擬視力也得到了顯著改善,。

本研究以暨南大學再生醫(yī)學教育部重點實驗室,、暨南大學基礎醫(yī)學院眼科研究所和暨南大學附屬第一醫(yī)院眼科為主要研究平臺,論文通訊作者為暨南大學基礎醫(yī)學院眼科研究所陳建蘇教授,,第一作者為暨南大學附屬第一醫(yī)院博士后郭永龍,。本研究受到廣東省重大科技專項、國家自然科學基金,、中國博士后基金和廣東省基礎與應用基礎研究基金聯(lián)合基金等項目的資助,。

論文鏈接:

https://stm.sciencemag.org/content/12/562/eaaw1120

粵公網(wǎng)安備 44010602002443號

粵公網(wǎng)安備 44010602002443號