聯(lián)系我們

廣州市黃埔大道西613號(hào)

020-38688888

510630

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 本院動(dòng)態(tài)

我院在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展基于新型示蹤劑18F-MFBG嗜鉻細(xì)胞瘤特異性PET/CT分子影像診斷新技術(shù)

發(fā)布者:系統(tǒng)主管 發(fā)布時(shí)間:2022/11/16

近期,,暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科依托國(guó)際先進(jìn)的核醫(yī)學(xué)分子影像臨床轉(zhuǎn)化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和《放射性藥品使用許可證》(第四類(lèi))的資質(zhì),,在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展嗜鉻細(xì)胞瘤新型示蹤劑18F-間氟芐基胍(18F-MFBG)PET/CT分子影像診斷前沿新技術(shù),。

30歲的張先生四年前因患高血壓,,在當(dāng)?shù)蒯t(yī)院CT檢查提示雙側(cè)腎上腺占位性病變,,分別于2018年5月和2020年7月分別接受左側(cè)及右側(cè)腎上腺腫物切除術(shù),,病理結(jié)果提示雙側(cè)腎上腺嗜鉻細(xì)胞瘤,。今年8月因咯血和發(fā)熱,,在當(dāng)?shù)蒯t(yī)院CT檢查提示左下肺葉腫物,,纖支鏡下肺腫物活檢病理結(jié)果考慮為副神經(jīng)節(jié)瘤,結(jié)合病史不除外嗜鉻細(xì)胞瘤,。

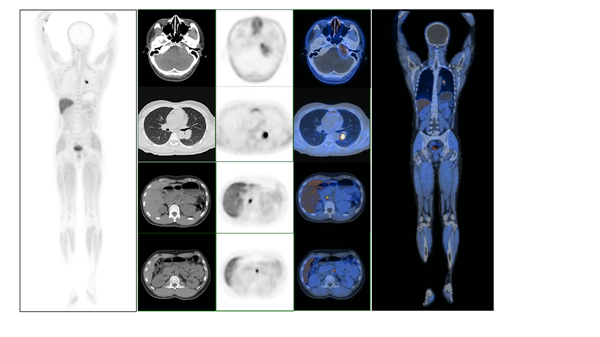

為進(jìn)一步明確診斷和定位嗜鉻細(xì)胞瘤病灶及其全身轉(zhuǎn)移灶情況,,2022年11月10日張先生于我院核醫(yī)學(xué)科接受了可以特異性顯示嗜鉻細(xì)胞瘤病灶的國(guó)際前沿新技術(shù):基于新型示蹤劑18F-MFBG的PET/CT分子影像檢查,。結(jié)果顯示雙側(cè)腎上腺術(shù)后未見(jiàn)復(fù)發(fā),,但全身發(fā)現(xiàn)左肺,、腹膜后淋巴結(jié)、枕骨左份和左側(cè)顳骨巖部骨的多發(fā)轉(zhuǎn)移灶,。該特異性分子影像新技術(shù)為張先生明確了嗜鉻細(xì)胞瘤全身轉(zhuǎn)移灶的精準(zhǔn)定位診斷,,為進(jìn)一步制定治療方案,,尤其是131I-MIBG放射性藥物靶向內(nèi)照射治療提供了可靠依據(jù),。

醫(yī)學(xué)影像部主任兼核醫(yī)學(xué)科主任徐浩教授介紹,,這種分子影像診斷前沿新技術(shù)的基本原理是,,人體內(nèi)有一種名為去甲腎上腺素轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白(NET)的跨膜蛋白,,負(fù)責(zé)將去甲腎上腺素轉(zhuǎn)運(yùn)到中樞和外周神經(jīng)系統(tǒng)的突觸末端,,以及神經(jīng)內(nèi)分泌腎上腺嗜鉻細(xì)胞當(dāng)中,。在病理情況下,神經(jīng)內(nèi)分泌來(lái)源的惡性腫瘤,,例如嗜鉻細(xì)胞瘤高表達(dá)NET。而MFBG是一種去甲腎上腺素胍乙啶類(lèi)似物,,可被高表達(dá)NET的嗜鉻細(xì)胞瘤及其轉(zhuǎn)移灶的腫瘤細(xì)胞所攝取并停留在細(xì)胞質(zhì)中,。因此, 18F-MFBG PET分子顯像可以用于嗜鉻細(xì)胞瘤及其轉(zhuǎn)移灶的精準(zhǔn)定位診斷,,具有靈敏性高和特異性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),,還可作為惡性嗜鉻細(xì)胞瘤131I-MIBG放射性藥物靶向內(nèi)照射治療的篩選和療效預(yù)測(cè)的重要手段。

此外,,針對(duì)神經(jīng)內(nèi)分泌腫瘤,,我院核醫(yī)學(xué)科還開(kāi)展了新型示蹤劑68Ga-DOTATATE(生長(zhǎng)抑素受體顯像)和18F-FDOPA(多巴胺代謝顯像)PET分子影像診斷前沿新技術(shù)。相信,,我院在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展這些國(guó)際前沿的核醫(yī)學(xué)診療新技術(shù),,一定能夠更好地服務(wù)臨床,造福廣大患者群眾,。(通訊員:王璐)

粵公網(wǎng)安備 44010602002443號(hào)

粵公網(wǎng)安備 44010602002443號(hào)